PC-9821As2/U8Pの延命に向けた分解調査 その1

1993年に2代目A-MATEとして発売されたPC-9821Ap2とAs2ですが、初代A-MATEに対して汎用の72ピンSIMMの使用が可能になったりと

初代の抱えていた問題をほぼ解決したため、486搭載のPC-9821としてはほぼ完成の域にあり、MS-DOSを活用する人を中心

未だに大きな人気があります。

しかしなが93〜94年ごろに製造されたPC-9821には四級塩電界コンデンサが用いられ、

そのコンデンサが長い年月をへて腐食性のある電解液が漏れ出し、PCの誤作動や損傷を招くという

深刻な問題を抱えているのも有名でありあます。

そこで、今回は第三研究所さん{HIRO}'s Website!!さんを参考に張り替えに向けて調査してみます。

|

簡単にAs2の紹介を兼ねて、分解していきます。

まずはバックパネルから 二代目A-MATEから、プリンタポートはアンフェノールハーフ36ピンに マウスポートも丸型になって背面にきています。 まだモニタは2列のD-SUB15pinですし、RS232Cも9ピンがなく25ピンだけです。そういう意味ではまだ後期のPC-9821Xa○○と過渡期の仕様といったところでしょうか。 |

|

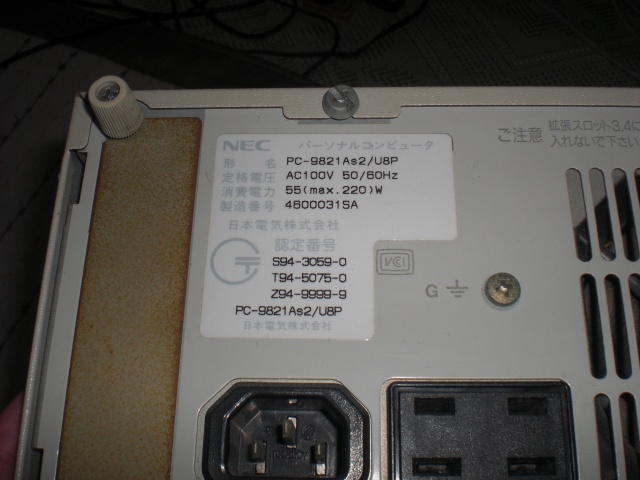

製造番号ですが 46から始まっています。この場合94年6月製造を意味しています。 As2は93年11月ごろから発売されていたので結構後の方の製品となり初期のバクなどが解消されていることが期待されます。 なお型式のPC-9821As2/U8Pとありますが プリインストールOSがPC-PTOSというレアなモデルですが 中身はPC-9821As2/U8Wとまったく同じです。

他にもAs2とほぼ同じ仕様のマシンとしてOP-98/X20Wというのもあります。 |

|

さっそくフロントパネルと、フタをはずしましょう。

これは目に付くネジをはずすだけでOKです。 次にHDDをはずすために○で示したネジをはずし 取っ手を引くと・・・ |

|

このようにHDDユニット(NEC風には固定ディスク)が外れます。

PC-HD340Aという型式のようで、型式が示すとおり340MBの容量があります。 |

|

裏返すとD3724というNEC製のドライブが入っていました。 1995年07月製の426.8MBらしいですが、そうするとガワの94年6月製340MBと辻褄が合いません・・・ 後から交換したのでしょうかね IDEで接続されているため、これら一式はIDE籠と呼ばれています。 なお、As2では540MB以下のHDDしか受け付けないため、それよりも大きなものを内蔵したい場合はIDE-98を使うか、SCSIで内蔵するしかありません。SCSIでHDDを内蔵するためには別途SCSI籠というものが必要なのですが、これがかなりレアだったりします。

D3724の詳しい仕様はこちらをご覧ください。

|

|

次はCPU周りをはずすために○で示したネジをはずしましょう |

|

すると左のようなCPUボードと右のようなメモリボードが引き抜けます。 CPUは裏側に486SXが張り付いていますが、ODPスロット(Socket3)PentiumODP83MHzを使用しています。 なおCPUの隣の白いスロットはセカンドキャッシュ用のスロットでAp2の場合は128KBを既にオンボードしていますのでスロットは1つしかありません。 ちなみに2代目A-MATE用セカンドキャッシュはレアなので探してるAs2ユーザーはAp2のCPUボードを探すという裏技もありです。 右のメモリボードはバッファローのEAC-8MでSIMMスロットが斜めについているため背の高いSIMMを差してもCPUボードに干渉しないという優れもの。 なおこの機種からメモリは72PIN SIMMが14.6MBの壁を越えて増設かのうです。61SIMMからついに世代交代を果たしたわけです。 |

|

つぎは電源ユニットをはずすため○で示したGND接続用のネジをはずします

ついでにバックパネルを止めてるネジもはずすか緩めておきましょう |

|

その後赤丸でしめしたネジ2つをはずします。

青丸のネジもはずしそうになりますが、実は青丸のネジは最後まではずす必要はないので注意。

|

|

|

取り出したのがこちらPU729という型式のトーキン製電源ユニットです。

トーキンは今でいうNECトーキンのことなのですかね?

ちなみにファンはNMBとありますがこれはミネベア製を意味しています |

|

|

CPUボートとメモリボードのフレームをはずすため4つのネジをはずします。

スピーカーとLEDも一緒に同居してますので、コネクタをはずします。 |

|

|

つづいて、Cバスのユニットをはずすためにネジを2つはずします。

|

|

|

するとこのようにCバスのユニット一式が引き抜けます。

3番4番スロットにローカルバス用のコネクタがあるのが特徴的ですね |

|

|

ここまでくるともうラストは近いです。

意外にもFDDやファイルスロット、HDD籠フレームは1体になっているからです・ |

|

| そのためにはまず赤丸の2つのネジをはずし | |

| 後ろ側の2つのネジをはずせば | |

|

このようにもろもろ引き抜けます。

FDDはFD1138Tというモデルです。 なおFDDの下の5インチベイみたいなのはファイルスロットと呼ばれ 一般的なファイルベイではありません。 もしも一般的なCD-ROMドライブなどファイルベイの機器を入れたかったら 無理やり加工するか、As3、Ap3のファイルベイモデルの金具一式を持ってくるしかないようです。 |

|

|

ここまでくるとやることは殆どありません。

電池とウインドウアクセラレータをとるだけです。

なおAp2/U2のようにFDDモデルでHDDがないモデルはそもそもウインドウアクセラレータがないので電池だけでOKです。 |

|

|

電池はVL2330というバナジウムリチウム2次電池で

もしカラになっても電源を24時間くらいいれっぱなしにすれば充電できます。 モデルによってはML2330という青い奴がついているときもあるようです。 なおVL2330は昔は下記引用によるとビットインとかで注文すれば500円くらいで買えたようですがいまでも入手できるのでしょうかね。 じゅんけの館さんより引用 引用開始 部品コード D01-94-7625 引用終り |

|

|

つぎにウインドウアクセラレータを摘出します。

S3の86C928 1MBが搭載されています。 928とはポルシェみたいですね(笑 A-MATEのウインドウアクセラレータというとMATROXのMGA-IIをつんだPC-9821A-E11やカノープスのPower Window 964LBが神格化されていますが、 この928もなかなか使えます。 |

|

| 裏面の画像です。 | |

|

ここまできてやっと姿をあらわしました。

メイン基板の型式はG8PHD E15Aです 左の画像だけでは小さいので下記にメインボード写真のファイルをおいておきます。 |